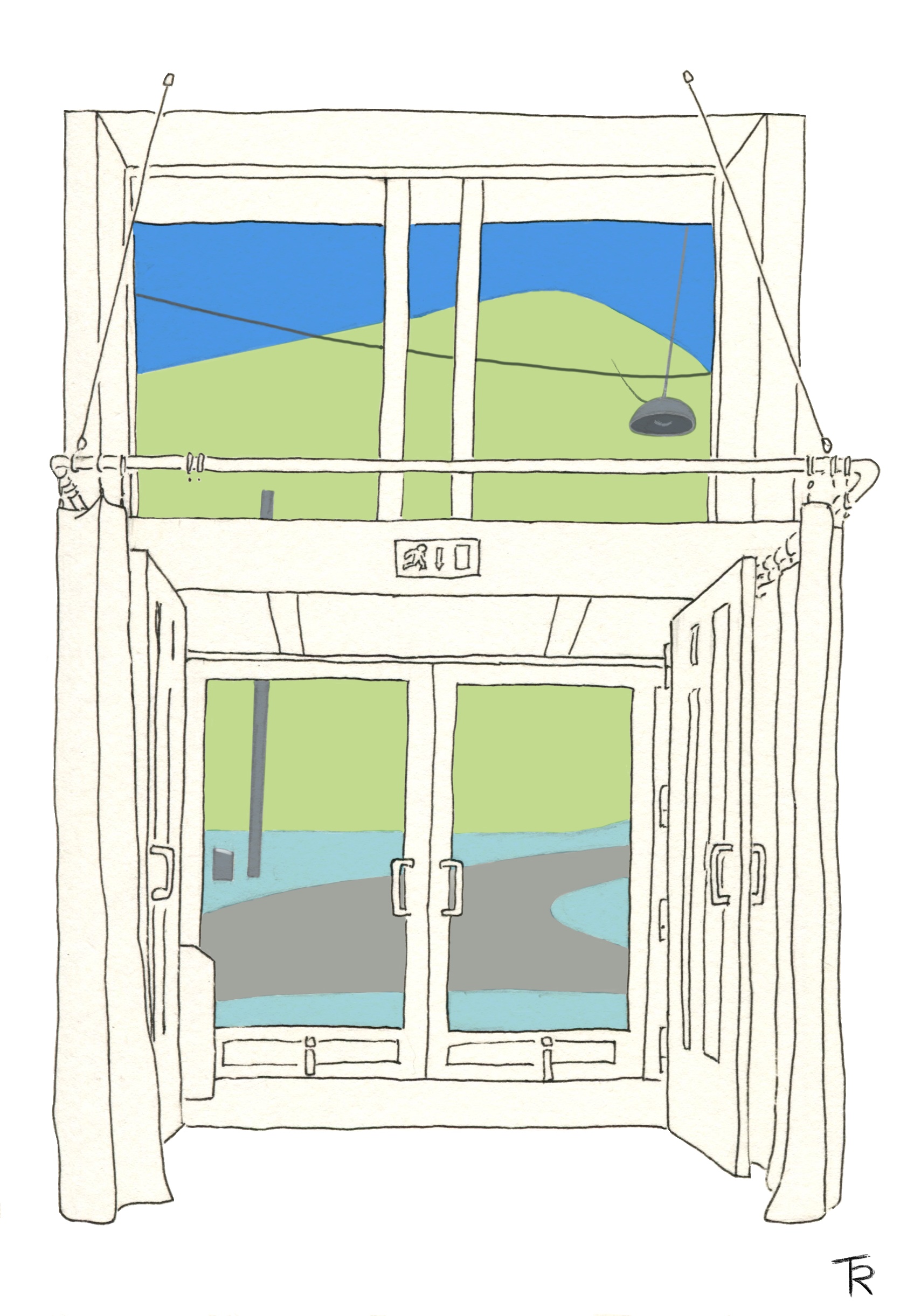

Fritz war heute sehr cool. Hab ihn a bissl sauber gemacht.

Tschulljung an die Berliner, dass ich nicht Bescheid gesagt habe, aber ich bin auf Klassenfahrt hier und konnte mich nur für einen kurzen Besuch bei Fritz freimachen. Viele Grüße soll ich ausrichten.

Um künftigen Besuchern die Suche zu erleichtern, habe ich eine Ortsmarkierung gesetzt und die einzig passende Kategorie ausgewählt.